鄂博快訊

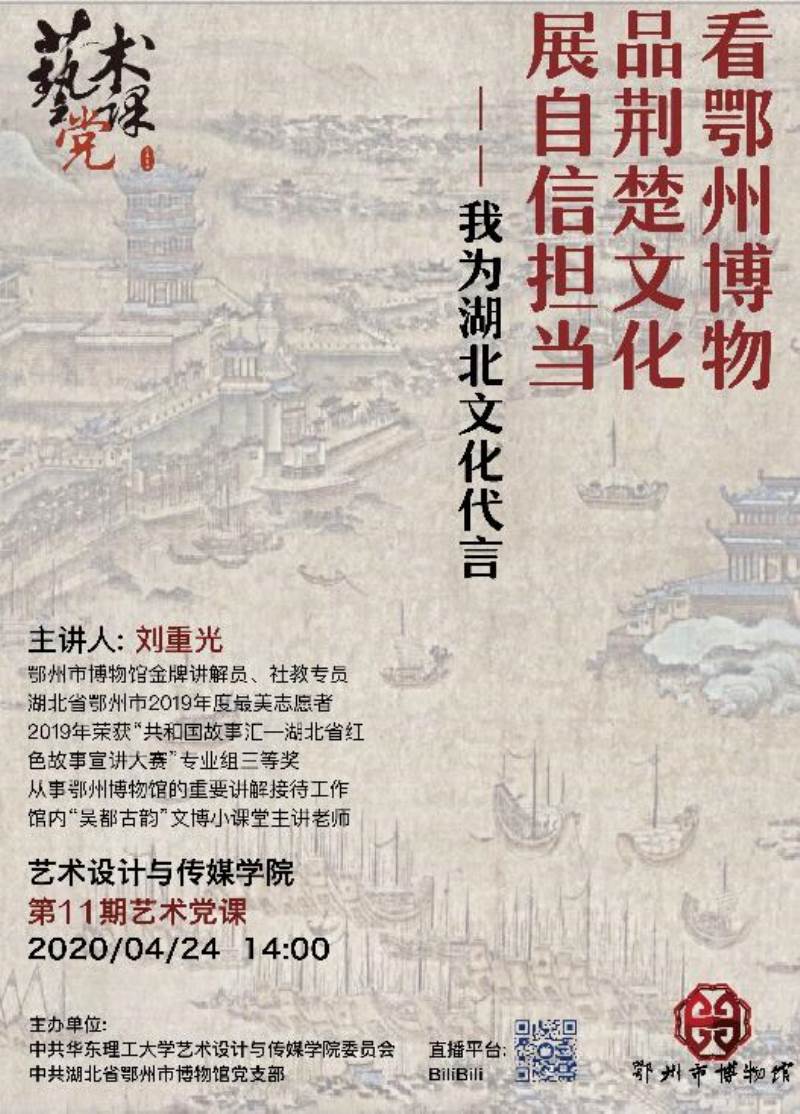

看鄂州博物 品荊楚文化 展自信擔當——我為湖北文化代言

看鄂州博物 品荊楚文化 展自信擔當

——我為湖北文化代言

(王晶瑜)

4月24日下午,華東理工大學藝術設計與傳媒學院的第十一期藝術黨課攜手中共湖北省鄂州市博物館黨支部,走進了湖北省鄂州市博物館,開展“看鄂州博物品荊楚文化 展自信擔當——我為湖北文化代言”特別活動。此次藝術黨課以黨課+直播的形式開啟“云黨課”和“云觀展”,讓廣大師生黨員在家就能共同探尋荊楚大地背后的故事。學院200余名黨員師生、發(fā)展對象、入黨積極分子在線參與了此次藝術黨課。

荊楚文化是湖北的地域性特色文化,是悠久的中華歷史文明的重要組成部分,在中華文明發(fā)展史上的地位舉足輕重。鄂州市博物館副館長方燕在介紹時表示,作為湖北省愛國主義教育基地、鄂州市青少年思想道德教育基地,鄂州市博物館致力于社會教育,希望能夠讓更多的人走進博物館,把博物館的傳統(tǒng)藝術和前沿文化相結合,不斷創(chuàng)新,傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

跟隨著鏡頭,藝術學院師生“穿越時空”,與市博物館劉重光老師一同走進鄂州歷史上最輝煌的時期——三國孫吳時期。在“以武而昌•三國歷史文化”陳列館中,師生們感受到孫權率領千軍萬馬急馳而來的那種宏大氣勢,仿佛看到將士正奮勇殺敵、戰(zhàn)馬的嘶鳴此起彼伏……

劉重光老師自豪地說,雖然三國的馬蹄聲已遠去1700多年,但是他們“不勝不休”的族群特質(zhì)一直流布于荊楚大地上、流淌在湖北人的血液里。屹立在堅韌的荊楚大地的鄂州,也是個不屈的英雄城市!

緊接著,跟隨劉重光老師的腳步,藝術學院師生們又來到了“以銅為鑒•銅鏡文化”陳列館。鄂州被稱為“銅鏡之鄉(xiāng)”,劉重光老師向大家介紹了古代銅鏡的發(fā)展史,從戰(zhàn)國銅鏡、西漢銅鏡,到神獸鏡、瑞獸葡萄鏡……這些銅鏡最早的制造于戰(zhàn)國時期,至今已經(jīng)擁有兩千多年的歷史,最晚的是明清時期的銅鏡,雖然沒有戰(zhàn)國時期的古樸,但外觀卻非常精美。

明鏡所以照形,見古所以知今。鄂州銅鏡的無限魅力早已超越了日常生活中照面飾容的用途,而是深深融入了現(xiàn)代社會生活和文化意識。“以古為鑒,可正衣冠;以古為鑒,可知興替;以人為鑒,可明得失”,劉重光老師在講到銅鏡文化時,借用唐太宗李世民的名言勉勵同學們,每個人的心中都應該有一個明鏡,用心中之鏡,時刻警戒自己的一言一行。

在互動環(huán)節(jié),當有同學問到銅鏡文化對現(xiàn)在社會的影響時,劉重光老師講道:“銅鏡是鏡子,歷史也是鏡子,如今再來欣賞銅鏡,不僅僅是看實用價值,更要透過鏡子的一方面認識整個中華的傳統(tǒng)文化,這對于構建如今的和諧社會是具有積極意義的。”回顧歷史的意義不在于從成功中尋求慰藉,更不是為了躺在功勞簿上、為回避今天面臨的困難和問題尋找借口,而是在于總結歷史經(jīng)驗、把握歷史規(guī)律,增強開拓前進的勇氣和力量!

由于處于特殊時期,此次藝術黨課進行了大膽的嘗試,由三位來自湖北鄂州的青年學生擔任現(xiàn)場導播,講述他們在家鄉(xiāng)見證的湖北力量。其中,華東理工大學藝術設計與傳媒學院數(shù)媒171班的汪宇維向鏡頭講述了她的“疫情日記”:線上,她每天關注疫情變化與奮戰(zhàn)在一線的白衣天使的情況;現(xiàn)在,她感恩于那些看似平凡的志愿者給予了大家最多的感動,社區(qū)登記、發(fā)放口罩酒精、送菜上門……76天的風雨與奮斗深深地印在她的腦海中,激動之余,她更自豪于在考驗面前進一步淬煉了的中國力量、中國精神。“我們因同一種精神而信念彌堅、風雨無懼!”三位同學導播共同說道。參與此次藝術黨課導播的還有華東理工大學藝術設計與傳媒學院數(shù)媒190班的毛宇凡、湖北經(jīng)濟學院經(jīng)濟與貿(mào)易學院的金心悅。

在抗擊新冠肺炎疫情過程中,“英雄城市們”盡顯其文化性格,充分展示出不屈不撓的荊楚文化內(nèi)核。在此次藝術黨課中重溫荊楚文化底蘊,師生黨員們看到的是藏品,領略到的是歷史,感悟到的是自古以來開拓進取的中國精神,是中華民族同舟共濟、守望相助的家國情懷。